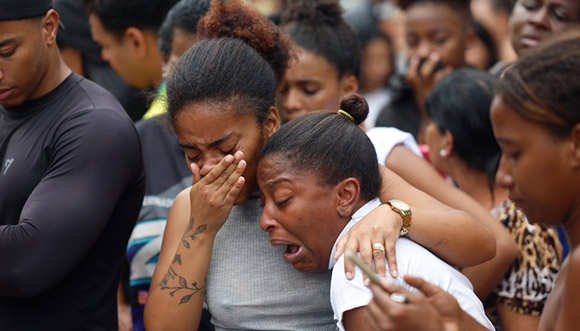

Brésil, 3 novembre – À Rio de Janeiro, la police est entrée dans la favela comme si elle pénétrait sur un territoire ennemi. Ce qui a suivi n’a pas été une opération de sécurité : c’était une mise à mort. Plus de 130 personnes tuées, la majorité de jeunes Noirs, exécutés avec la même impunité que, depuis des siècles, le sang noir coule au nom de l’ordre.

La scène se répète avec des accents, des langues et des drapeaux différents : au Chocó colombien, où des communautés afrodescendantes sont déplacées par les échanges de feu entre paramilitaires et État ; à l’est du Congo, où des millions de vies noires ont été, sont encore, annihilées sous le silence du monde ; au Soudan, où la guerre civile se traduit par une épuration ethnique contre des populations noires invisibilisées par la presse internationale.

Différents territoires, un même schéma. Ce qui les relie, c’est le racisme anti-noir comme structure globale, ce système qui décide quelles vies ont de la valeur et lesquelles sont jetables. Ce qui les unit, c’est la continuité du génocide anti-noir, une catégorie qui ne figure pas dans les déclarations de l’ONU, qui n’apparaît pas dans les gros titres des journaux, qui n’a ni mémoriaux ni minutes de silence, mais qui soutient l’ordre du monde.

Le génocide anti-noir n’est ni un épisode ni un excès. C’est un régime de longue durée. Il est né avec les navires négriers et s’est consolidé dans les codes coloniaux, dans les plantations, dans les républiques criollas qui se sont autoproclamées libres tout en maintenant intactes les hiérarchies raciales.

C’est le même régime qui, au nom du progrès, a rasé des peuples entiers en Afrique, et qui, en Amérique latine, opère encore chaque fois qu’une balle policière traverse un corps noir, et que la presse justifie en disant que la victime « avait des antécédents ». Chaque fois qu’on banalise le fait que la pauvreté a une couleur. Chaque fois qu’on nie l’afro-argentinisation ou qu’on réduit les peuples originaires à la catégorie folklorique des « minorités », comme si la nation blanche était une évidence et non une construction violente.

Le génocide anti-noir se reproduit aussi dans la grammaire du pouvoir. Dans les discours de haine, certes, mais aussi dans les omissions du progressisme qui préfère parler de « vulnérabilité » plutôt que de racisme. Dans les titres qui énumèrent les morts sans mentionner leur couleur. Dans les gouvernements qui gèrent l’inégalité comme s’il s’agissait d’un problème technique et non de la conséquence d’un ordre racial.

Nommer le génocide anti-noir n’est pas une question sémantique, c’est un acte politique. C’est rompre avec le pacte du silence qui transforme l’extermination en statistiques et l’indignation en sujet tendance. C’est montrer qu’au-delà de chaque corps noir assassiné, il y a une histoire de dépossession et une structure de pouvoir qui profite de cette mort. C’est comprendre que le racisme ne tue pas seulement, il organise le monde : qui a accès à l’eau, à la terre, à la parole, au deuil.

En Argentine, ce même pacte de silence opère sous une autre forme : le déni. On nous répète que « ici, il n’y a pas de Noirs », que « les peuples originaires sont des minorités », que « le métissage nous a sauvés du racisme ». C’est le mythe fondateur d’une nation blanche, européenne, civilisée, qui a effacé de son récit les filiations africaines et indigènes qui l’habitent.

Cet effacement n’a pas été une erreur ni une omission : c’était une politique d’État. Le génocide anti-noir se manifeste aussi dans l’incapacité de nommer le noir comme partie intégrante de l’identité argentine.

Aujourd’hui, alors que l’extrême droite mondiale réécrit le langage de la haine et que les démocraties deviennent complices par omission, l’urgence est de retrouver la parole juste. Nommer le génocide anti-noir n’est pas une exagération : c’est dire la vérité. Car ce qui se passe à Rio, au Chocó, au Congo ou au Soudan n’est pas une tragédie isolée, mais les chapitres d’une même histoire d’extermination. Et parce que le silence, l’indifférence et la tiédeur tuent aussi. (Texte: Federico Pita/Cubadebate) (Photo: Cubadebate)