En septembre 1960, en plein cœur de l’Amérique noire, l’Hôtel Theresa à Harlem devint le théâtre de l’un des rendez-vous les plus emblématiques au monde.

Lorsque Malcolm X et Fidel Castro se retrouvèrent là il y a 65 ans, Harlem lui-même se métamorphosa en un carrefour d’ardeur révolutionnaire. Ce rendez-vous laissa une empreinte indélébile non seulement à New York, mais dans le monde entier, devenant un moment décisif qui contribua à forger la conscience de générations de combattants pour la liberté et à accélérer le rythme de la lutte pour la libération aux États-Unis comme ailleurs.

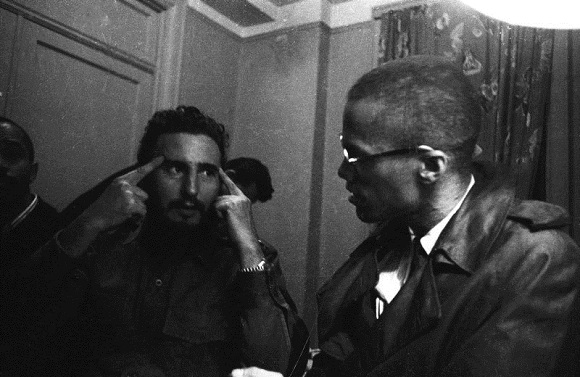

La rencontre entre Fidel et Malcolm X à l’Hôtel Theresa ne fut pas une simple séance photo, mais un puissant symbole d’une époque de révolution et de luttes de libération nationale, incarné dans une accolade entre deux jeunes révolutionnaires défiant la colère de l’empire américain et adressant un message fort contre l’hégémonie des États-Unis et l’oppression raciale.

Cet événement, né des circonstances et des défis, demeure aujourd’hui d’une profonde pertinence, notamment dans le contexte des débats mondiaux sur l’autodétermination et la lutte continue pour la libération de la Palestine. À l’instar de la Révolution cubaine de 1960, qui incarnait les rêves et aspirations des peuples opprimés du monde entier, la cause palestinienne et le peuple de Gaza servent aujourd’hui de boussole à ceux qui souhaitent changer le monde. La résistance inébranlable de Gaza est devenue un symbole puissant pour une nouvelle génération d’activistes luttant pour la libération partout dans le monde.

L’hostilité des États-Unis et l’accueil réservé à Harlem

La visite de Fidel à New York pour la 15e session du Conseil général de l’ONU fut accueillie avec hostilité par les élites américaines. Lorsqu’il et la délégation cubaine furent d’abord hébergés à l’Hôtel Shelburne, au centre-ville, la direction exigea un dépôt en liquide de 20 000 dollars pour « dommages et intérêts », et le Département d’État américain limita leurs mouvements. Il s’agissait clairement d’une attaque politique, dans le cadre d’une campagne plus large des États-Unis pour isoler la jeune Révolution cubaine, alors que les sabotages et attentats terroristes de la CIA sur l’île commençaient à prendre de l’ampleur.

C’est dans ce contexte de tension diplomatique qu’intervinrent un groupe de leaders noirs, dont Malcolm X. Ils invitèrent Fidel et la délégation cubaine à se rendre à l’Hôtel Theresa, un lieu emblématique de la vie culturelle et politique afro-américaine à Harlem. Fidel accepta, transformant une offense diplomatique en une déclaration politique forte contre la tentative de l’administration Eisenhower de le faire taire. En se rendant à Harlem, Fidel causa un vrai casse-tête à Washington en soulignant volontairement l’hypocrisie d’une nation qui se disait défenseure de la démocratie et de la liberté à l’étranger, alors que ses citoyens noirs subissaient une ségrégation et une oppression systémiques dans leur propre pays.

L’atmosphère à Harlem était électrique. Des milliers de personnes, défiant la pluie, se rassemblèrent devant l’Hôtel Theresa pour acclamer le leader révolutionnaire, montrant ainsi le soutien populaire des Afro-Américains à la lutte de Cuba contre l’impérialisme américain.

Comme Malcolm X l’écrivit plus tard dans son autobiographie, Fidel « fit un coup psychologique au Département d’État américain en l’enfermant à Manhattan, sans imaginer qu’il resterait à Harlem et y laisserait une telle impression parmi les Noirs ». Rosemari Mealy, dans son ouvrage Fidel et Malcolm X : souvenirs d’une rencontre, souligne la signification profonde de cet épisode.

Elle indique que cette rencontre symbolisa « le respect réciproque que se portaient ces deux hommes » ainsi que leur lutte commune pour l’autodétermination et la libération nationale. Pour les milliers de personnes rassemblées devant l’hôtel, « l’idée que Castro viendrait ici pour rester commença à germer, car il avait découvert, comme la majorité des Noirs, la mauvaise treatment faite aux défavorisés au centre-ville ». Fidel était perçu comme un révolutionnaire qui « avait foutu en l’air l’Amérique blanche », selon un journal noir contemporain. Ce sentiment puissant résonna profondément dans la communauté.

Une rencontre antiimpérialiste au cœur de Harlem

La rencontre à l’Hôtel Theresa fut un moment crucial dans l’histoire de l’internationalisme et de la solidarité antiimpérialiste. Elle démontra une claire compréhension que la lutte contre l’oppression raciale et pour les droits humains aux États-Unis était indissociable de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme à l’étranger. Ce thème central fut exploré par des chercheurs comme Rosemari Mealy dans ses travaux, qui rassemblent témoignages et réflexions de première main, soulignant comment cet événement symbolisa une ère de décolonisation et de luttes pour les droits humains entre les peuples noirs et du Tiers Monde à l’échelle mondiale. Ce fut un rejet puissant de la narrative de la Guerre froide qui tentait de présenter ces mouvements comme isolés et illégitimes.

La rencontre mit en évidence l’hypocrisie des affirmations des États-Unis d’être un phare de liberté, alors que leurs propres citoyens noirs affrontaient une ségrégation et une violence systémiques, non seulement dans le sud sous Jim Crow, mais également dans les centres urbains du Nord. La décision de Fidel de se rendre à Harlem et ses rencontres ultérieures avec des leaders mondiaux comme Jawaharlal Nehru en Inde et Gamal Abdel Nasser en Égypte, depuis sa « nouvelle base », le transformèrent d’une figure régionale en une figure mondiale. Comme l’écrit Simon Hall dans Ten Days in Harlem, les actions de Fidel ont permis de souligner que « la tache de la ségrégation était toujours vivante dans le Nord urbain » et ont placé la politique antiimpérialiste et en faveur de l’égalité raciale au cœur de la Guerre froide. La photo de l’Hôtel Theresa, établissement propriété de Noirs, qui servait de centre névralgique pour les dirigeants mondiaux défiant le pouvoir américain, était une manifestation tangible de l’émergence du projet du Tiers Monde, prônant souveraineté et indépendance.

Le 24 septembre, l’atmosphère dans la chambre de Fidel à l’Hôtel Theresa était électrique, une petite pièce débordant de l’énergie d’une jeune révolution. Elle était bondée de guérilleros cubains, jeunes descendus des montagnes de la Sierra Maestra moins de deux ans auparavant. À 34 ans, Fidel lui-même était un tourbillon de mouvement ; sa barbe célèbre et son uniforme olive-vert rayonnaient d’une énergie nerveuse. La pièce, encombrée de brouillons de son discours devant l’ONU et de câbles de presse éparpillés, faisait office de quartier général improvisé. Face à lui, Malcolm X, 35 ans, siégeait, vêtu d’un costume élégant et avec une prestance tout aussi imposante, incarnant le mouvement de libération noire de plus en plus militant aux États-Unis. La rencontre fut un échange intense, même bref, entre deux hommes qui reconnaissaient dans l’autre le reflet de leurs propres luttes, une lutte que Fidel nommerait deux jours plus tard, lors de son discours historique de quatre heures devant l’ONU, « la pleine dignité humaine » de tous les peuples opprimés. Seuls quelques journalistes noirs furent admis, et Fidel, parlant en anglais, exprima son admiration pour la résistance des Afro-Américains. « J’admire cela », dit-il. « Votre peuple vit ici et affronte cette propagande tout le temps, et pourtant, il comprend. C’est très intéressant. » La réponse de Malcolm X fut concise et percutante : « Nous sommes vingt millions, et nous comprenons toujours. » En sortant de l’hôtel, face à une foule de journalistes hostiles qui lui demandaient s’il partageait la sympathie pour les Cubains, Malcolm X répondit défiant : « Ne nous dites pas qui doivent être nos amis ou nos ennemis. »

Bien que Fidel et Malcolm X ne se soient plus jamais revus en personne, leurs vies se croisèrent à travers un engagement commun envers l’internationalisme. Quelques années après leur rencontre historique, Malcolm X se rendrait à Gaza, où il rencontra la jeune Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et rédigea son essai percutant « La logique sioniste », dans lequel il décrivait le sionisme comme « une nouvelle forme de colonialisme ». Cette solidarité reflétait celle de la Révolution cubaine ; des délégations cubaines antérieures, dont Raúl Castro et Che Guevara, avaient également visité Gaza, et Cuba deviendrait l’un des premiers pays à reconnaître à la fois l’OLP et l’État palestinien.

De Harlem à la Palestine

Les échos de la rencontre de 1960 résonnent fortement lors du prochain 80e sesssion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies. Les principes fondamentaux qui avaient marqué l’échange entre Fidel et Malcolm X — autodétermination, antiimpérialisme et pleine dignité des peuples opprimés — font aujourd’hui l’objet d’une controverse intense. Cela est particulièrement évident dans le contexte du génocide en cours en Palestine, où, depuis près de deux ans, Israël, avec le soutien indéfectible des États-Unis, tente d’éliminer le peuple palestinien à Gaza par une campagne brutale de guerre sans fin, d’assassinats, d’embargo et de famine provoquée par l’homme.

Aujourd’hui, la lutte des Palestiniens évoque le blocus oppressif et le siège génocidaire que Cuba a enduré pendant des décennies. Alors que la lutte de Cuba contre le blocus et les sanctions américaines a été une guerre d’usure prolongée, marquée par une disparition calculée des actualités, l’expérience palestinienne est une boucherie constante et viscérale. Les médias occidentaux et américains déforment systématiquement la réalité des deux peuples, mais leur visibilité immédiate et brutale diffère. La solidarité que Malcolm X manifesta envers Cuba, en voyant en Fidel une âme sœur dans la lutte contre le puissant empire américain, est le même esprit qui anime aujourd’hui les mouvements pro-palestiniens. Tout comme Fidel et Malcolm X reconnurent leur cause commune, une nouvelle génération d’activistes à travers le monde relie de plus en plus la lutte palestinienne à leurs propres mouvements anticoloniaux, antiracistes et de libération. Sur tous les continents, le drapeau palestinien et la keffieh sont devenus indissociables de la lutte pour l’autodétermination. Des millions de jeunes du monde entier défient aujourd’hui la domination de l’hégémonie américaine et recentrent le débat sur le droit humain fondamental de tous les peuples opprimés à vivre libres de l’impérialisme, à travers le prisme de la lutte palestinienne.

La dynamique de la rencontre de 1960 se retrouve dans les débats actuels à l’ONU. Le gouvernement des États-Unis continue d’utiliser son pouvoir pour réprimer l’opposition et punir ceux qui défient son agenda de politique étrangère, notamment en ce qui concerne la Palestine. La décision sans précédent du 29 août 2025, du secrétaire d’État Marco Rubio, de refuser des visas à toute la délégation palestinienne en est un exemple clair. Dans une déclaration, Rubio a affirmé que les États-Unis utiliseraient leur autorité en matière de visas pour promouvoir leur agenda politique, en déclarant que « il est dans notre intérêt national de demander des comptes à l’OLP et à l’Autorité palestinienne pour leur non-respect de leurs engagements et leur sabotage des perspectives de paix ».

Cet acte d’isolement diplomatique, très similaire au traitement réservé à Fidel en 1960, vise à délégitimer la cause palestinienne et à empêcher sa progression sur la scène internationale. Malgré les contradictions que soulève le rôle de l’Autorité palestinienne en tant que seul représentant du peuple palestinien à l’ONU, il est essentiel de reconnaître qu’il s’agit d’une tentative de faire taire un peuple dont l’existence même est sous siège. Cependant, la question la plus brûlante demeure : la réponse de la communauté internationale face au génocide en cours à Gaza doit aller au-delà des simples déclarations de solidarité. Bien que plusieurs pays européens et alliés des États-Unis soient disposés à reconnaître officiellement l’État palestinien, ce geste seul ne suffira pas à mettre fin au génocide et à la famine provoquée par l’homme. L’ONU doit aller au-delà de la reconnaissance symbolique et prendre des mesures concrètes. Cela doit inclure, au minimum, des sanctions contre Israël et un effort concerté pour mettre fin au blocus de Gaza. De plus, en s’appuyant sur le droit international et sur les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, il faut refuser la présence de Netanyahu ou de tout représentant israélien à l’Assemblée générale de l’ONU. Comment l’ONU peut-elle accueillir de façon crédible des responsables de la conception et de l’exécution d’atrocités massives ?

La lutte pour la Palestine aujourd’hui, semblable à celle de Cuba contre le blocus, reste une lutte pour l’autodétermination. Les leçons de la rencontre entre Fidel et Malcolm X sont claires : la solidarité entre mouvements est une arme puissante contre l’impérialisme. Soixante-cinq ans après, nous continuons de puiser notre inspiration dans cette brève mais monumentale rencontre à Harlem, apprenant que la solidarité n’est pas un simple geste, mais un outil essentiel dans la lutte pour la libération. (Texte et photo: Cubadebate)