La Havane, 26 novembre - À cette époque, il vivait dans un quartier bleu de la ville, Alamar, où il n’avait pas de connexion téléphonique. À cette période, il travaillait comme rédacteur-reporteur pour la rubrique Nationale du journal Granma, dans la section Sociétés, où l’on suivait des thèmes tels que l’Éducation, la Jeunesse et l’Enfance, la Religion, la Femme, la Prévention Sociale, l’Histoire, entre autres.

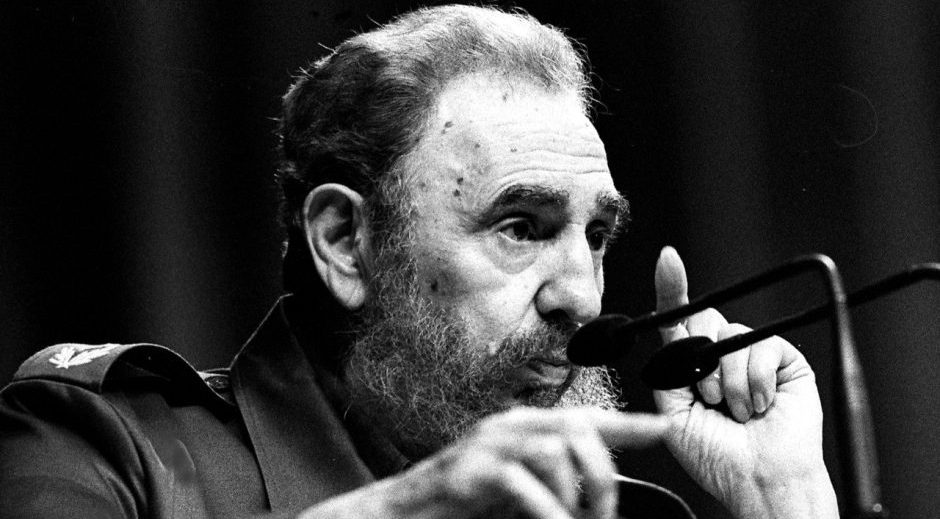

Depuis la salle de commandement située rue 11, dans le Vedado, ils communiquaient avec la direction du journal et de là, ils alertaient un collègue photographe qui vivait à environ cinq pâtés de maisons de chez moi. Lui, d’un pas rapide, parcourait cette distance et m’avertissait qu’en quelques minutes, Fidel allait appeler. Je sortais précipitamment pour arriver à l’heure, puis, installée dans le salon de la maison du photographe, j’attendais quelques minutes. Le téléphone sonnait, je décrochai, c’était la voix du Commandant : une nouvelle après-midi d’expédition dans l’histoire commençait. « À Fidel, il aime se remémorer », écrivis-je une fois.

La conversation suivait toujours le cours des faits du temps, que l’on pourrait définir comme l’histoire : Cayo Confites, sauver l’honneur et quelques armes, l’idée d’avancer lors d’une longue marche à Haïti, mener pour la première fois une lutte guerrillière. Un socialiste utopique, puis un socialiste atypique.

Le Bogotazo, une révolution vécue dans la réalité, dans le palpable, au-delà des livres. Découvrir le signe des temps par des subtilités, une suspicion non prise en compte, le coup d’État du 10 mars. L’assaut du Moncada, les détails de dernière minute qui empêchent la victoire, mais un plan précis, bien pensé, que l’on aurait utilisé lors de toute nouvelle occasion de lutte ; les frères tombés qui « ne sont ni oubliés ni morts »[1], le père de Renato et son soutien solennel ; la cellule où il prépare son plaidoyer ; le Lieu de détention appelé Presidio Modelo, que Pablo nommait l’« Île des 500 assassinats ».

L’amnistie et la liberté assiégée lui confirment ce qu’il avait prévu : il sera impossible de se prononcer, de dénoncer la dictature. Le voyage à Mérida puis au D.F., un séjour tumultueux au Mexique, un parcours à travers les États-Unis et une parole engagée, les difficultés pour obtenir le bateau ; faire la Révolution au-delà de la fierté personnelle, l’incarcération dans le centre de détention migratoire ; le Che en danger d’extradition ; Ramiro en garde dehors, en attente, si on le transfère, il connaîtra sa localisation ; Lázaro Cárdenas se solidarise ; quelqu’un aide discrètement ; les armes et les provisions pèsent lors du transport sur les planches rongées qui font un petit pont sur la rivière Pantepec à Tuxpan, le silence des moteurs du yacht éteints en traversant l’embouchure, la pluie fine à la sortie du bateau ; réduire la taille pour éviter le naufrage, le mal de mer universel, la navigation en pleine tempête, le manque d’heures, d’eau et de nourriture ; des nouvelles par radio et le désir de voler lorsqu’il apprend les actions rebelles à Santiago, un travail minutieux d’ajustement des viseurs télescopiques dans le va-et-vient des eaux du Golfe.

Un destin tragique du Che : lors des jours difficiles, il lui manque toujours l’inhalateur, la respiration devient asthmatique, que ce soit en bateau, lors de l’ascension dans les montagnes de la Sierra Maestra ou dans les collines de Bolivie, bien plus tard.

Le mangrove de Los Cayuelos, Alegría de Pío, retrouvailles avec Raúl. L’univers suit le leader, Raúl lui demanda de ne pas le lâcher, et Eutimio, irrité, ne peut réaliser son projet de tuer… il marche devant, il a demandé à Fidel de parler seul avec lui, regarde derrière et ne cesse de murmurer dans le sentier désert : « Anniversaire, Anniversaire ».

L’arme belge, de haute précision lors du tir, pend du bras de Fidel presque toute la guerre ; à la fin, il porte un fusil FAL envoyé du Venezuela, avec une plus grande puissance de feu et plus utile dans le contexte de combats en contre-offensive rebelle vers Santiago.

La victoire du 1er janvier 1959, une apothéose de bonheur et d’évènements, des complexités politiques se superposent. Une école ferme son dernier cours, et ce qui est difficile en de nombreux aspects se profile à l’horizon, mais aussi sur le plan humain : comment connaître réellement les êtres qui doivent lutter si le temps des épreuves dures, qui décantent les indécis ou ceux qui n’ont pas une noble lignée, est déjà passé ?

Et maintenant, comment reconnaître les héros avant qu’ils ne le soient ? Il faut tisser l’unité. Affronter l’empire du Nord est un véritable destin car la Révolution, authentiquement cubaine et populaire, sera attaquée. Girón, la Crise d’Octobre, et au-delà, dans les années 90, résister, vaincre, ne seront pas cent années de solitude.

Un et mille souvenirs affluent à la pensée. C’est l’exercice de la mémoire pour revenir à ce qui a été vécu. Toujours sauver Cuba, Notre Amérique et l’humanité. Lutter est le seul chemin. Et vivre est très dangereux, comme le répète encore et encore le protagoniste de Gran Sertón Veredas, du Brésilien João Guimarães Rosa.

Les faits de l’histoire et leur narration

Mais il y a une autre perspective, ce qui est raconté des événements, leurs protagonistes : les leaders et les peuples, la compréhension et l’expression de ce qui a été vécu ou étudié.

José Martí le définissait simplement : « […] ce que nous faisons, jour après jour, est de l’histoire, […][2], il parlait aussi de l’autre notion que l’on nomme également histoire, la narration des événements : « Faites l’histoire de vous-mêmes en regardant votre âme ; et celle des autres, en voyant dans leurs actes »[3]. Et pour une connaissance précise de l’avenir, il indique : « Pour étudier les possibilités de la vie future des hommes, il faut maîtriser la connaissance des réalités de leur passé »[4]. Et, en parlant des athées, il déclarait catégoriquement : « Ceux qui ne croient pas en l’immortalité croient en l’histoire »[5].

Gonzalo Rojas

Le poète chilien Gonzalo Rojas exprima dans des mots cosmiques, à Casa de las Américas, le 21 janvier 2008 :

Fidel a mis Cuba dans l’histoire, et cela, les étoiles le savent. J’étais à Rome ce jour-là, lisant le journal ce matin du 1er du siècle dernier, quand j’ai dit à Rodrigo, mon fils aîné de 15 ans qui voyageait avec moi dans le monde : — « Voyons, gamin, parmi les deux nouvelles, laquelle ? La terrestre de Fidel entrant à La Havane ou l’autre avec la fusée sur la Lune ? »

— La de Fidel, m’a-t-il dit, celle-là ne passera jamais.

Il a touché juste. Elle ne passerait jamais, en effet. Celle-là était véritablement « nouvelle », comme dirait Apollinaire parlant du neuf, cette véritablement nouvelle d’une nouveauté héroïque[6].

Pour atteindre un tel point de l’événement épique et durable, Fidel parcourt un chemin, héritier de valeurs qui exaltent la volonté de se dévouer aux autres et la solidarité, parfois dans le calme, comme destinataire de récits évoquant des passages bibliques, des faits passés, d’anciens héros et des énigmes qui subjuguent l’imagination, parfois comme quelqu’un qui, au milieu de débats, observe en silence et réfléchit ; c’est ce qui se produit lorsque les Espagnols qui habitent Birán — le lieu de sa naissance le 13 août 1926 — discutent, s’affrontent, prennent parti et se divisent entre républicains et franquistes — sans que le sang ne coule, se rappelle Fidel — durant la guerre civile espagnole, en été 1936. Il les écoute attentivement, réfléchit et s’aligne du côté de ceux qui luttent pour la République, pour des relations et de la sympathie avec García, le cuisinier de sa maison. « Mon père, bien sûr, était avec les nationalistes, il soutenait Franco »[7].

Fidel mentionne et reconnaît son père, Ángel María Bautista Castro Argiz, l’asturien comptable, César Álvarez, et le cuisinier, le Galicien Manuel García, comme références — pratiquement anonymes — pour qu’il s’intéresse dès son jeune âge « aux choses de l’histoire et aux questions de guerre, de politique, d’une certaine manière »[8]. Et il ajoute que « c’était une chose naturelle, presque spontanée de ma part, d’avoir beaucoup d’intérêt pour les événements historiques »[9], comme il le décrit dans une interview accordée au journaliste galicien Alfredo Conde.

Il parle d’eux en termes élogieux dans ce sens : À propos de don Ángel, il affirmait :

Bien que mon père fût d’origine paysanne, il aimait lire les journaux, les livres d’histoire ; il manifestait un grand intérêt pour la thématique historique, pour les personnages historiques. Je l’ai souvent entendu parler avec admiration de certains d’entre eux. Quand il écoutait la radio, il suivait les nouvelles. Naturellement, ses idées, quand j’avais déjà l’usage de la raison, correspondaient à celles d’un homme plutôt conservateur, propriétaire. Il avait l’esprit d’un grand propriétaire terrien avec des intérêts personnels, quelqu’un d’établi. C’est ainsi d’un point de vue politique et social, mais humainement, c’était une personne très généreuse, très solidaire avec les gens. [10]

Quant à l’asturien César Álvarez, il le évoquait comme « l’homme cultivé de Birán. Il avait une belle écriture, de celles de l’époque ancienne ; il connaissait plusieurs langues. […] Il nous racontait beaucoup de choses, parlait de politiques, d’orateurs antiques ; je me souviens qu’il parlait de Démosthène, de Cicéron, racontait des anecdotes. D’une certaine manière, c’était un type de relation intellectuelle […] il nous inculquait quelques idées sur la littérature, la poésie »[11].

Et à propos du cuisinier Manuel García, il valorisait la sympathie qu’il lui inspirait, qu’il a estimée de manière déterminée avec le temps : sa lucidité et sa détermination politique, mais aussi l’importance, pour lui, de lire à García les nouvelles de la guerre, car cela l’a également amené à s’intéresser aux questions politiques à cette époque, alors qu’il avait neuf ou dix ans. En parlant de García, il dit :

Je me souviens qu’il était très rebelle. Il était républicain […] Il ne savait ni lire ni écrire, et c’était moi qui lui lisais la presse. Je me rappelle qu’à cette époque, la bataille de Teruel se déroulait — cela a peut-être été quelques mois plus tard. J’avais alors 10 ans. Quels journaux lui lisais-je ? Eh bien, l’un des journaux que je lui lisais était le Diario de la Marina, un des journaux les plus de droite du pays, et l’un de ceux qui arrivaient à la maison »[12]. Et il ajoute : « […] surtout celui qui m’a le plus marqué, celui que je ne savais ni lire ni écrire, qu’on pouvait presque dire était ‘analphabète’. On appelait analphabète celui qui ne savait ni lire ni écrire. Quelle conscience politique avait cet homme, quel sens de classe, quelles critiques si vives, si fortes, celles de ce Galicien ! […] Il ressentait vraiment avec beaucoup de rage la question du combat et de la guerre, comme s’il portait depuis des siècles l’expression de la souffrance et de la douleur de sa classe paysanne pauvre, exploitée. Cela m’a beaucoup frappé à cette époque. Aujourd’hui, je comprends tout cela bien mieux[13].

Les boussoles

Avec cette compréhension dont parlait Fidel, sa vision de la vie commence presque avec une conscience historique et politique — dans une moindre mesure. Tout cela éclatera en entrant dans la modernité à l’Université de La Havane, là où il devint « martien, révolutionnaire et socialiste »[14], pour toujours.

Au fil des années, Fidel commencera à participer aux événements, à vivre des circonstances politiques et sociales qu’il protagonisera et qu’il dirigera. Et, avec cela, il ne se limite plus seulement à l’histoire — si l’on se réfère à Miguel Barnet qui, dans l’introduction de son Cimarrón, évoquait de telles circonstances en parlant d’Esteban Montejo : « L’histoire — disait Barnet — apparaît parce qu’elle est la vie d’un homme qui la traverse ». Dans le cas de Fidel, on pourrait ajouter qu’il s’agit d’un homme qui, amalgamé à son peuple, modifie de manière fulgurante et radicale l’histoire, lui donne une direction, la propulse vers l’avant de manière victorieuse et définitive.

De Birán, Fidel reçoit la spiritualité, la sensibilité envers autrui, la verdure de sa prestance naturelle, la notion d’égalité entre tous, le sens de la solidarité, de l’histoire et l’intérêt pour le cours des guerres et de la politique — celles de la patrie et celles qui s’enchaînent avec les nouvelles provenant d’autres terres, comme la guerre d’Abyssinie, la Guerre Civile Espagnole, la guerre sino-japonaise, et surtout, dans son époque, la Seconde Guerre mondiale et l’impact du lancement des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki —, mais aussi, de sa maison, en particulier, l’hidalgo, la générosité, même envers l’adversaire — cette idée qu’il a défendue dans des circonstances difficiles comme la Crise d’Octobre, selon laquelle il faut laisser à l’adversaire au moins une sortie honorable —, et une morale stricte où ne pas mentir, ne pas voler, ne pas écraser, ne pas abuser ; respecter, défendre les faibles, se rebeller contre les injustices, sont des préceptes incontournables. Avec le temps, il comprendra, par exemple, que mentir, en plus d’être une conduite répréhensible, devient aussi une faiblesse politique.

Birán est le refuge et l’âme, la fondation essentielle de son humanisme révolutionnaire, celui qui dépasse les limites de la contemplation et du lamentation, pour agir et changer tout ce qui est nécessaire, et résoudre, en termes de bonheur, le drame humain, non seulement le drame collectif, mais aussi le personnel, celui de chaque individualité composant la masse. Là, à Birán, résident les clés primordiales de toute son existence. Comme l’a affirmé le journaliste Guillermo Cabrera Álvarez, la « crèche spirituelle » des idées de Fidel, qui sont aujourd’hui un patrimoine de l’humanité. Pendant que Fidel étudie à l’Université de La Havane et lit pour la première fois le Manifeste Communiste, les souvenirs du lieu reculé dans la province d’Orient lui permettent de comprendre clairement tout ce que Karl Marx et Friedrich Engels analysent dans les pages du petit et révélateur prospectus qui a bouleversé le monde.

Près de la veille du Moncada, d’un sentiment suscité par sa visite à Birán, il dessine le parcours de ses aspirations et rêves de transformation de la société, non seulement pour les habitants de cet endroit cher, mais pour toute Cuba. Il reconnait le rôle qu’y a joué la réalité palpable. Il déclare : « Plus que toute théorie, ce qui m’a convaincu, au fil des années, c’est la réalité vibrante vécue »[15], dans laquelle Birán est une référence, un épicentre. En général, c’est aussi toute la société cubaine de l’époque.

Pour toute la vie, ils marquent la modestie ou la richesse matérielle de la famille, et au-delà, le sens de la vie, la culture qui prévaut — dans sa maison, on peut affirmer qu’il s’agit de celle des paysans et des modestes agriculteurs —, et la place que les ancêtres occupent dans la structure sociale de leur époque, leur provenance et leur participation. Sans être absolus en aucun sens, cela détermine l’idée ou la conception du monde qui l’entoure, ainsi que la place où l’on se reconnait et se prépare à agir.

Plus tard, dans sa vie, survient ce que l’on pourrait appeler l’école, l’académie, la connaissance structurée qu’il a reçue dans des écoles religieuses, et une réaffirmation de l’héritage dans la volonté, notamment celle des jésuites, de forger le caractère de ses disciples dans la rigueur et la discipline ignaciennes.

De l’école cubaine, il retire un sens de la vie, dans sa légitime défense lors de l’assaut du fort Moncada, Fidel reconnaît l’importance de sa formation patriotique et martienne :

Mais il y a une raison qui nous dépasse de beaucoup : nous sommes cubains, et être cubain implique un devoir, ne pas le remplir serait un crime et une trahison. Nous vivons fiers de l’histoire de notre patrie ; nous l’avons apprise à l’école et avons grandi en entendant parler de liberté, de justice et de droits. On nous a enseigné à vénérer dès le plus jeune âge l’exemple glorieux de nos héros et martyrs : Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez et Martí furent les premiers noms gravés dans notre esprit (…) On nous a appris que le 10 octobre et le 24 février sont des dates glorieuses et de joie nationale car elles marquent les jours où les Cubains se sont révoltés contre le joug de la tyrannie infâme[16].

Fidel résume sa radicalisation politique rapide dans La historia me absolverá en déclarant : « Je porte dans mon cœur les doctrines du Maître et dans ma pensée, les nobles idées de tous ceux qui ont défendu la liberté des peuples »[17]. Il fait référence aux idées de la Révolution française, de la Commune de Paris, des campagnes libératrices de notre Amérique sous la direction de Simón Bolívar (qu’il distingue des autres héros de l’Histoire universelle car Bolívar fut libérateur et non conquérant comme Alexandre le Grand ou Napoléon Bonaparte), aux luttes de Cuba durant plus de cent ans, et bien sûr, aux courants révolutionnaires les plus avancés, tels que le marxisme et le leninisme.

José Martí considérait deux aspects comme fondamentaux, la colonne vertébrale de l’être humain : être bon et savoir. Fidel, dont la personnalité conjugue intelligence innée, sublime sensibilité humaine, détermination, courage, connaissances vastes, capacité créative, anti-dogmatisme — n’oublions pas sa propre auto-définition comme socialiste utopique d’abord, puis socialiste atypique, en raison de son refus d’adhérer au parti communiste de l’époque et, à la place, de s’aligner sur le parti des orthodoxes à large base sociale —, volonté persistante de dépassement, revendication solidaire et internationaliste de la résistance de toute origine et de tout lieu sur la planète, lucidité dans l’interprétation du temps et des sociétés humaines, observation critique qui, selon l’universitaire mexicain John Saxe Fernández, le place à la pointe de ceux qui ont analysé le caractère capitalogène du changement climatique et le probable effondrement du climat, ténacité ferme face aux adversités, ainsi qu’une défense fervente des principes, des luttes et des idées révolutionnaires en faveur de la justice et de la paix pour toute l’humanité, reste une présence vivante qui, comme l’exprime la poésie de Lezama Lima à propos de José Martí, nous accompagne, et dans celle de Gonzalo Rojas, nous incite à reconnaître et suivre comme un sillage lumineux dans l’histoire.

Lors de la clôture du Premier Congrès du Parti Communiste de Cuba, le Commandant en chef de la Révolution Cubana déclara :

[…] si nous n’étions pas prolétaires, beaucoup d’entre nous, si nous n’étions pas des paysans exploités, si notre condition de classe ne nous rendait pas objectivement révolutionnaires, par quels chemins pourrions-nous parvenir à la Révolution, sinon par ceux de la pensée, de la vocation, de la sensibilité humaine ? Peut-être parce que nous avons même un peu de gene révolutionnaire.

Il se peut que cela me vienne de mes arrière-grands-parents, paysans exploités de Galice. C’est possible.[18]

Dans une conversation avec le journaliste galicien Alfredo Conde, Fidel analyse les motivations historiques du comportement humain et leur rôle dans l’histoire, mais surtout, celles d’un révolutionnaire :

[…] je pense que désormais, nos motivations, qui ne partent pas d’une conception religieuse, ni d’un egoïsme national, ni d’un sentiment instinctif, comme celui de défendre la terre et les moyens où l’on vit, découlent d’une série de concepts — tu dis : je dois faire le bien, parce que le bien doit être fait quoi qu’il en coûte, quoi qu’il arrive ; je dois me sacrifier parce que c’est mon devoir en tant qu’être humain, en tant qu’homme, de me sacrifier pour les autres ; cela peut me coûter la vie, et après, il n’y a pas d’autre vie, il n’y en a pas d’autre que celle-ci, et je le fais quand même parce que cette valeur vaut la peine que je donne ma vie pour cela, ces motivations sont les plus nobles de toutes. […] Les valeurs intrinsèques de toutes ces idées qu’il défend placent cet homme — comme dirait le Che — en haut de l’échelle de l’espèce[19].

Le propre académicien mexicain John Saxe Fernández, dans son article « Fidel : la grande traversée humaine vers l’avenir »[20], se remémore l’expression par laquelle le dominicain Juan Bosch a évalué Fidel dans sa dimension historique et ancestrale : « une immensité historique cubaine, caribéenne et latino-américaine », une définition qu’il faudrait élargir à toute l’humanité, si l’on considère les efforts incommensurables de Fidel Castro Ruz contre l’impérialisme, le colonialisme, le racisme, la xénophobie, l’exclusion et l’exploitation des peuples ; contre la barbarie et le fascisme de nouveau type — il suffirait de citer des exemples comme la Palestine, le Vietnam, le Chili, l’Angola, le Venezuela et le Nicaragua, pour ne mentionner que quelques-uns qui témoignent de l’étendue de ses préoccupations et de sa solidarité en faveur de l’émancipation politique et sociale partout dans le monde.

Il ne faut pas oublier qu’il considérait toujours les héros ou figures marquantes de l’histoire comme le fruit d’une époque. En répondant à la question si Román Rolland aurait été également un génie s’il était né au XVIIe siècle, il écrivait dans une lettre à Natalia Revuelta, le 27 janvier 1954 : « S’il s’agit d’un génie politique, je peux affirmer qu’il dépend exclusivement d’elle ». Et il ajoute que Lénine, à l’époque de Catherine, quand l’aristocratie était la classe dominante, aurait pu être un ardent défenseur de la bourgeoisie, qui était alors la classe révolutionnaire, ou simplement passer inaperçu dans l’histoire. Il cite d’autres exemples d’illustres. Cela vaut aussi pour lui-même. Ainsi, il pense que cette réflexion sur lui-même repose sur une base raisonnable, modeste et naturelle.

Les chemins de la pensée, la vocation et la sensibilité humaine définissent le leader de la Révolution Cubana, Fidel Castro Ruz, dans sa fibre la plus intime et essentielle, ses paroles et son exemple de lutte, dans une trajectoire que l’on peut tracer à partir de l’impact déterminant de l’histoire en lui, et de ce qu’il a ensuite lui-même tracé pour les luttes de Cuba, de Notre Amérique et de l’humanité dans l’histoire du temps, comme le reconnaissent les étoiles dans les vers du poète.(Texte et photo: Katiuska Blanco/ Cubadebate)