La Habana, 26 nov.- En aquella época vivía en un lado azul de la ciudad, Alamar, donde no tenía conexión telefónica. Entonces laboraba como redactora-reportera para la página de Nacionales del diario Granma, en el área de Sociales, en la cual, se daba seguimiento a temas como Educación, Juventud y Niñez, Religión, Mujer, Prevención Social, historia, entre otros.

Del puesto de mando ubicado en la calle 11, en el Vedado, se comunicaban con la dirección del periódico y de allí, avisaban a un compañero fotógrafo que vivía aproximadamente a cinco cuadras de mi casa; él, con paso ligero, cubría esa distancia y me alertaba de que, en unos minutos, iba a llamar Fidel. Salía apresurada para llegar a tiempo y ya instalada en la sala de la casa del fotógrafo, esperaba unos minutos, sonaba el timbre del teléfono, lo descolgaba y era la voz del Comandante: comenzaba otra tarde de expedición a la historia. “A Fidel le gusta recordar”, escribí una vez.

La charla seguía siempre el rumbo de los hechos del tiempo, que es como podríamos definir a la historia: Cayo Confites, salvar el honor y algunas armas, la idea de avanzar en larga caminata por Haití, librar por primera vez una lucha guerrillera. Un socialista utópico y luego un socialista atípico.

El Bogotazo, una revolución vivida en la realidad, en lo palpado, más allá de los libros. Descubrir el signo de los tiempos por sutilezas, sospecha no atendida, el golpe de Estado del 10 de marzo. El asalto al Moncada, los detalles de última hora que no permiten la victoria, pero el plan preciso, bien pensado, que habría utilizado en cualquier nueva oportunidad de lucha; los hermanos caídos que “no están ni olvidados ni muertos”[1], el padre de Renato y su apoyo solemne; la celda donde prepara lo que será su alegato; el llamado Presidio Modelo que Pablo denominó la “Isla de los 500 asesinatos”.

La amnistía y la libertad asediada le confirman lo anticipado: será imposible pronunciarse, denunciar la dictadura. El viaje a Mérida y luego al D.F., estancia procelosa en México, un recorrido por Estados Unidos y una palabra empeñada, las dificultades para conseguir el barco; hacer la Revolución más allá del orgullo propio, la prisión en la cárcel migratoria; el Che en peligro de extradición; Ramiro de guardia afuera, a la espera, si los trasladan conocerá su paradero; Lázaro Cárdenas se solidariza; alguien ayuda desde la discreción; las armas y las vituallas pesan al ser transportadas por las tablas carcomidas que hacen de puentecito en el río Pantepec en Tuxpan, el silencio de los motores del yate apagados al cruzar la desembocadura, la lluvia fina a la salida del barco; achicar para evitar el naufragio, mareo universal, la navegación en pleno temporal, la escasez de horas, agua y alimentos; noticias por una radio y el deseo de volar cuando conoce de las acciones rebeldes en Santiago, trabajo minucioso de ajustar mirillas telescópicas en el vaivén de las aguas del Golfo.

Un destino trágico del Che: en días ásperos siempre falta el inhalador, la respiración se vuelve asmática, lo mismo en el barco, en la escalada a las montañas de la Sierra Maestra o en los cerros de Bolivia mucho, mucho después.

El manglar de Los Cayuelos, Alegría de Pío, reencuentro con Raúl. Universo sigue al líder, Raúl le pidió que no se despegara de él y Eutimio, molesto, no puede cumplir su propósito de matar… camina delante, le ha pedido a Fidel conversar solos, mira hacia atrás y no para de mascullar en el sendero desierto: “Aniverso, Aniverso”.

El fusil belga, de alta precisión al disparar, cuelga del brazo de Fidel casi toda la guerra; al finalizar esta, lleva un fusil FAL enviado desde Venezuela, tiene mayor potencia de fuego y es más útil por el carácter de los combates en plena contraofensiva rebelde rumbo a Santiago.

El triunfo el 1 de enero de 1959, una apoteosis de felicidad y sucedidos, complejidades políticas se superponen. Una escuela cierra su último curso y se perfila lo difícil por delante en muchos aspectos, pero también en el humano, ¿cómo conocer de verdad a los seres que deben luchar si el tiempo de las duras pruebas que decantan a los indecisos o a los que no tienen estirpe noble ya terminó?

Y ahora, ¿cómo reconocer a los héroes antes de que lo sean? Hay que enhebrar la unidad. Enfrentar al imperio del Norte es destino verdadero porque la Revolución, auténticamente cubana y popular, será agredida. Girón, la Crisis de Octubre, y más allá, en los noventa, resistir, vencer, no serán cien años de soledad.

Uno y mil recuerdos afluyen al pensamiento. Es el ejercicio memorioso de volver a lo vivido. Siempre salvar a Cuba, Nuestra América y a la humanidad. Luchar es el único camino. Y vivir es muy peligroso, como repite una vez y otra el protagonista de Gran Sertón Veredas, del brasileño Joao Guimaraes Rosa.

Pero hay otra perspectiva, lo que se narra de los aconteceres, sus protagonistas: los líderes y los pueblos, el entendimiento y expresión de aquello que se ha vivido o estudiado.

José Martí lo definió con sencillez: “[…] lo que hacemos, día por día, es historia, […][2], también habló de la otra noción a la que, a su vez, se denomina historia, la narración de los aconteceres: “Hagamos la historia de nosotros mismos mirándonos el alma; y la de los demás, viendo en sus hechos”[3]. Y para el conocimiento certero de lo porvenir apunta: “Para estudiar las posibilidades de la vida futura de los hombres es necesario dominar el conocimiento de las realidades de su vida pasada”[4]. Y, al hablar de los agnósticos, dijo en tono rotundo: “Los que no creen en la inmortalidad creen en la historia”[5].

El poeta chileno Gonzalo Rojas expresó en palabras cósmicas, en Casa de las Américas, el 21 de enero de 2008:

Fidel puso a Cuba en la historia y eso lo saben las estrellas. Yo estaba en Roma aquella vez leyendo el diario esa mañana del uno del 59 del otro siglo cuando le dije al Rodrigo, primogénito mío de 15 años que iba conmigo por el mundo: -“A ver, muchacho, de las dos noticias ¿cuál?, ¿la terrestre de Fidel entrando en La Habana o la otra con el razzo [cohete] en la Luna?

-La de Fidel, me dijo, esa no va a pasar nunca.

Dio en el clavo. Nunca iría a pasar. Esa sí que era “nueva” diría Apollinaire hablando de lo nuevo, esa sí que era nueva de novedad heroica.[6]

Para llegar a tal punto de lo sucedido épico y perdurable, Fidel recorre un camino, heredero de valores que exaltan la voluntad de entrega a los demás y la solidaridad, lo hace a veces en calma, como destinatario de recuentos que hablan de pasajes bíblicos, hechos pasados, héroes antiguos y enigmas que subyugan a la imaginación, otras como alguien que, en medio de discusiones, observa en silencio y piensa; es lo que ocurre cuando los españoles que habitan Birán -el lugar de su nacimiento el 13 de agosto de 1926- discuten, se enfrentan, toman partido y se dividen en republicanos y franquistas -sin que la sangre llegue al río, recuerda Fidel- durante la guerra civil española, en el verano de 1936. Él los escucha con atención, reflexiona y se alinea en el lado de los que luchan por la República, por relaciones y simpatía con García, cocinero en su casa. “Mi padre, por supuesto, estaba con los nacionalistas, estaba con Franco”[7].

Fidel menciona y reconoce a su papá Ángel María Bautista Castro Argiz, al asturiano tenedor de libros, César Álvarez y al cocinero, el gallego Manuel García, como referentes -prácticamente anónimos- para que desde temprano le interesaran “las cosas de la historia y las cosas de la guerra, las cosas de la política, en cierta forma”[8]. Y agrega que “fue una cosa natural, casi espontánea de mi parte, tener mucho interés por los acontecimientos históricos”[9], así lo define en entrevista concedida al periodista gallego Alfredo Conde.

De ellos habla en términos elogiosos en tal sentido: De don Ángel, afirmaba:

Aunque mi padre era de origen campesino le gustaba leer los periódicos, libros de historia; mostraba gran interés por la temática histórica, por los personajes históricos, más de una vez lo oí hablar con admiración de algunos de ellos. Cuando había radio escuchaba las noticias. Naturalmente, sus ideas, cuando ya yo tenía uso de razón, se correspondían con las ideas de un hombre más bien conservador, propietario. Él tenía las ideas de un terrateniente con intereses creados, alguien establecido. Así es desde el punto de vista político y social, aunque desde el punto de vista humano fue una persona muy generosa, muy solidaria con la gente. [10]

Al asturiano César Álvarez lo evocaba como “el hombre culto de allí de Birán. Tenía una letra de esas muy bonitas, de esas letras antiguas; tenía conocimientos, hablaba algunos idiomas. […] nos contaba muchas cosas, nos hablaba de políticos, nos hablaba de oradores de la antigüedad; recuerdo que hablaba de Demóstenes, hablaba de Cicerón, contaba anécdotas. En cierta forma, era un tipo de relación intelectual […] nos inculcaba algunas ideas de las letras, la literatura”[11].

Y del cocinero Manuel García ponderaba la simpatía que le causaba, lo que valoró en él de manera determinada con el pasar del tiempo: su lucidez y determinación políticas, y además la importancia de que, por leerle a García las noticias de la guerra, él mismo comenzó también a interesarse por las cosas de la política en aquella época, cuando contaba nueve o diez años de edad. Refiriéndose a García señala:

Recuerdo que era muy rebelde. Era republicano […] No sabía leer ni escribir y yo era el que le leía la prensa. Recuerdo que por aquellos días se estaba dando -puede haber sido algunos meses después- la batalla de Teruel. Yo tendría 10 años entonces. ¿Qué periódicos le leía? Bueno, uno de los periódicos que le leía era el Diario de la Marina, uno de los diarios más derechistas que había en el país y uno de los que llegaban allí a la casa”[12]. Y agrega: “[…] sobre todo el que más me llama la atención, aquel que no sabía leer ni escribir y que lo tenían -podía decirse- de bruto. Llamaban bruto al que no sabía leer ni escribir. ¡Qué sentido político tenía aquel hombre, qué sentido de clase, qué críticas tan enérgicas, tan fuertes, las de aquel gallego! […] sentía realmente con mucha rabia la cuestión de la pugna y la guerra aquella, como de quien llevara durante siglos la expresión del sufrimiento y del dolor de su clase de campesino pobre, de campesino explotado. Me llamaba mucho la atención aquella cosa. Hoy lo comprendo todo mucho mejor[13].

Con esa comprensión de que hablaba Fidel, su mirada a la vida casi se inicia con conciencia histórica y política -en menor medida esta última-. Todo ello eclosionará al ingresar a la modernidad en la Universidad de la Habana, allí donde se hizo “martiano, revolucionario y socialista”[14] para siempre.

Transcurridos los años, Fidel comenzará a participar en los hechos, se sucederán circunstancias políticas y sociales que él protagonizará, y liderará, y con ello, ya no solo pasa por la historia -si recordamos a Miguel Barnet que aludía en la introducción de su Cimarrón a circunstancias tales al hablar de Esteban Montejo: “La historia -decía Barnet- aparece porque es la vida de un hombre que pasa por ella”. En el caso de Fidel, podríamos añadir que se trata de un hombre que, amalgamado a su pueblo, vertiginosa y radicalmente cambia la historia, le pone rumbo, la impulsa hacia delante de manera victoriosa y definitiva.

De Birán, Fidel recibe la espiritualidad, la sensibilidad hacia el otro, el verdor de su prestancia natural, la noción de igualdad entre todos, el sentido de la solidaridad, de la historia y el interés por el curso de las guerras y la política -las de la patria y las que van enhebrándose con las noticias que llegan de otras tierras, léanse la guerra de Abisinia, la Civil Española y la Chino-Japonesa, y de su época, en especial, la Segunda Guerra Mundial y la repercusión del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki-, pero de su casa, en específico, la hidalguía, la generosidad, incluso hacia el adversario -esa idea enarbolada por él en difíciles circunstancias como las de la Crisis de Octubre, de que al adversario hay que dejarle al menos una salida honorable-, y una moral estricta en la cual, no mentir, no robar, no atropellar, no abusar; respetar, defender a los débiles, rebelarse contra las injusticias, son preceptos irrenunciables. Al paso de los años comprenderá, por ejemplo, que mentir además de ser una conducta reprochable, se convierte también en debilidad política.

Birán es el refugio y el alma, el fundamento esencial de su humanismo revolucionario, aquel que rebasa los límites de la contemplación y el lamento, para actuar y cambiar todo lo que sea necesario y resolver en términos de felicidad, el drama humano, no solo el drama colectivo, sino incluso el personal, el de cada una de las individualidades que componen a la masa. Allí, en Birán, están las claves primigenias de toda su existencia. Como afirmara el periodista Guillermo Cabrera Álvarez “la cuna espiritual” de las ideas de Fidel que hoy son patrimonio de la humanidad. Mientras Fidel estudia en la Universidad de La Habana y lee por primera vez el Manifiesto Comunista, los recuerdos del lugar recóndito en la provincia de Oriente, le permiten comprender claramente todo lo que Carlos Marx y Federico Engels analizan en las páginas del pequeño y revelador folleto con que estremecieron al mundo.

Casi en la víspera del Moncada, de un sentimiento que le suscita su visita a Birán, perfila el recorrido de sus aspiraciones y sueños de transformación de la sociedad no solo para los pobladores de aquel espacio entrañable, sino de toda Cuba. Reconoce el papel en su vida de lo palpado allí. Dice: “Más que ninguna teoría, me ha convencido de esto, a través de los años, la palpitante realidad vivida”[15], en la cual, Birán es referencia, epicentro. En general, lo es además, toda la sociedad cubana de entonces.

Para toda la existencia, marcan la modestia o la holgura material de la familia y por sobre ella, el sentido de vida, la cultura que prevalece -en su casa puede aseverarse que la de los labriegos y campesinos humildes-, y el lugar que los antepasados ocupan en la estructura social de su época, procedencia y concurrir. Sin ser absolutos en ningún sentido, esto determina la idea o concepción del mundo en derredor y el lugar en que se reconoce y alista el ser.

Más tarde, sobreviene en su vida, lo que pudiéramos llamar la escuela, la academia, el conocimiento estructurado que recibió en los colegios religiosos y una reafirmación de lo heredado en la voluntad, en especial de los jesuitas, de forjar el carácter de sus discípulos en el rigor y la disciplina ignacianos.

De la escuela cubana recibe un sentido de vida, en su autodefensa por el asalto al cuartel Moncada, Fidel reconoce el peso de su formación patriótica y martiana:

Pero hay una razón que nos asiste más poderosa que todas las demás: somos cubanos, y ser cubano implica un deber, no cumplirlo es un crimen y es traición. Vivimos orgullosos de la historia de nuestra patria; la aprendimos en la escuela y hemos crecido oyendo hablar de libertad, de justicia y de derechos. Se nos enseñó a venerar desde temprano el ejemplo glorioso de nuestros héroes y de nuestros mártires: Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez y Martí fueron los primeros nombres que se grabaron en nuestro cerebro (…) se nos enseñó que el 10 de octubre y el 24 de febrero son efemérides gloriosas y de regocijo patrio porque marcan los días en que los cubanos se rebelaron contra el yugo de la infame tiranía.[16]

Fidel resume su vertiginosa radicalización política en La historia me absolverá cuando expresa: “Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos”[17]. Se refiere a las ideas de la Revolución Francesa, la Comuna de París, las campañas libertadoras de nuestra América bajo el liderazgo de Simón Bolívar (distingue a Bolívar del resto de los héroes de la Historia Universal porque fue libertador y no conquistador de pueblos como Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte), las de las luchas de Cuba por más de cien años y claro, las más avanzadas en el campo de las ideas revolucionarias, las del marxismo y el leninismo.

José Martí consideraba dos aspectos como eje principal, columna vertebral de los seres humanos: ser buenos y saber. Fidel, en cuya personalidad confluyen inteligencia natural, sublime sensibilidad humana, determinación, valentía, conocimientos bastos, capacidad creativa, anti dogmatismo -no olvidemos su autodefinición como socialista utópico primero y socialista atípico luego por el hecho de no adscribirse al partido comunista de entonces y, en su lugar, hacerlo al partido de los ortodoxos de amplia base social-, persistente voluntad de superación, reivindicación solidaria e internacionalista de las resistencias de cualquier estirpe en cualquier rincón del planeta, lucidez interpretativa del tiempo y las sociedades humanas, observación crítica que lo coloca al decir del académico mexicano John Saxe Fernández, en la vanguardia de quienes dilucidaron el carácter capitalogénico del cambio climático y del probable colapso del clima, tenacidad férrea ante las adversidades, así como una defensa raigal de los principios, las luchas y las ideas revolucionarias en favor de la justicia y la paz para toda la humanidad, es presencia viva que, como expresa la poética lezamiana en relación con José Martí, nos acompaña, y en la de Gonzalo Rojas, nos urge a reconocer y seguir como estela luminosa en la historia.

Al clausurar el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana expresó:

[…] si nosotros no éramos proletarios, muchos de nosotros, si nosotros no éramos campesinos explotados, si nuestra condición de clase no nos hacía objetivamente revolucionarios, ¿por qué caminos podíamos llegar a la Revolución, sino por los caminos del pensamiento, de la vocación, de la sensibilidad humana? Quizás porque tuviéramos hasta algún gene revolucionario.

Es posible que a mí me venga de mis bisabuelos, campesinos explotados de Galicia. Es posible.[18]

En la conversación con el periodista gallego Alfredo Conde, Fidel analiza las motivaciones históricas de la conducta humana y su papel en la historia, pero, sobre todo, las de un revolucionario:

[…] pienso que ya las motivaciones que nosotros tenemos, que no parten de una concepción religiosa, o no parten de un egoísmo nacional, o no parten de un sentimiento instintivo, como es defender la tierra y los medios donde vive, sino parten de una serie de conceptos -tú dices: yo debo hacer el bien, porque el bien hay que hacerlo cueste lo que cueste, pase lo que pase; tengo que sacrificarme porque es mi deber como ser humano, como hombre, sacrificarme por los demás; esto me puede costar la vida y después no hay otra vida, no hay más ninguna vida que esta, y yo de todas maneras lo hago porque este valor merece la pena que dé mi vida por esto, esas motivaciones son las más nobles de todas. […] los valores intrínsecos de todas aquellas ideas que defiende, sitúan a ese hombre realmente -como diría el Che- en la escala superior de la especie[19].

El propio académico mexicano John Saxe Fernández, en su artículo “Fidel: la gran travesía humana al futuro”[20] recuerda la expresión con que el dominicano Juan Bosch calibró a Fidel en su dimensión histórica y ancestral: “una inmensidad histórica cubana, caribeña y latinoamericana”, una definición que habría que extender a la humanidad toda, si registramos los esfuerzos inconmensurables de Fidel Castro Ruz contra el imperialismo, el colonialismo, el racismo, la xenofobia, la exclusión y explotación de los pueblos; contra la incivilización, la barbarie y el fascismo de nuevo tipo -bastaría poner los ejemplos de Palestina, Vietnam, Chile, Angola, Venezuela y Nicaragua, por solo citar algunos que prueban la anchura de sus desvelos y solidaridad en favor de la emancipación política y social en cualquier latitud del planeta-.

No hay que olvidar que siempre consideró a los héroes o figuras descollantes de la historia como resultado de una época. Al responder sobre si Román Rolland hubiera sido igualmente genio de haber nacido en el siglo XVII, escribió en una carta a Natalia Revuelta, el 27 de enero de 1954: “Si se trata de un genio político, me atrevo a afirmar que depende exclusivamente de ella”. Y agrega que Lenin en época de Catalina, cuando la aristocracia era la clase dominante habría podido ser un esforzado defensor de la burguesía, que era entonces la clase revolucionaria, o pasar simplemente ignorado por la historia. Pone otros ejemplos de ilustres. Ello vale también para sí mismo. De tal modo considero que reflexiona de sí, lo que es base razonada de su natural modestia.

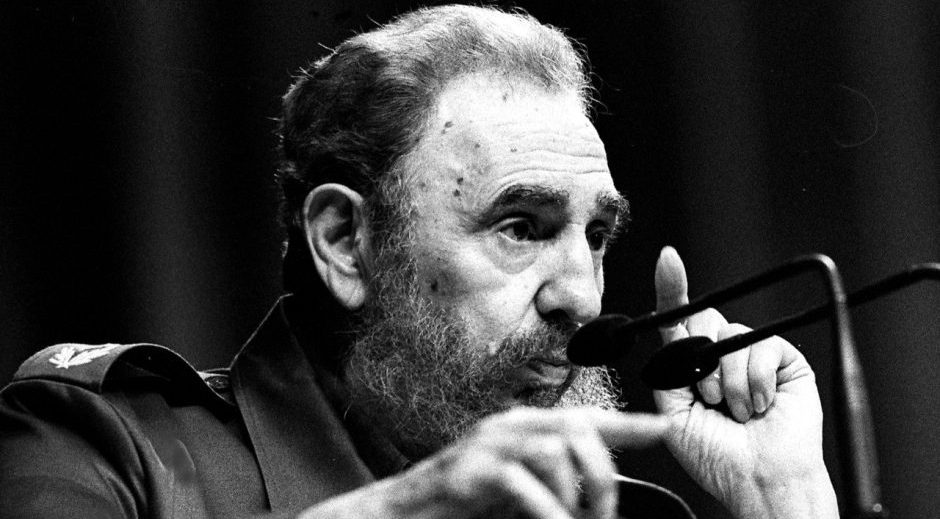

Los caminos del pensamiento, la vocación y la sensibilidad humana definen al líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz en su fibra más íntima, esencial, su palabra y su ejemplo de lucha, en una trayectoria que puede trazarse desde la impronta determinante de la historia en él y la que luego, él mismo trazó para las luchas de Cuba, Nuestra América y la humanidad en la historia del tiempo, tal como lo reconocen las estrellas en los versos del poeta. (Texto y Foto: Katouska Blanco/ Cubadebate)